野中農園3代目、野中剛です。

大雪山系を見渡せるこの地にまず祖父が入り、父の代で水田農業を確立しました。

そして平成11年、私も農業の道へ進むことになりました。

当時は米作を中心に露地の夏秋ネギ、ハウスでナンバンやシシトウを栽培していましたが、

夏秋ネギは中国産の輸入により価格が暴落、先が見えなくなりやむなく撤退。

そこから水田の面積を増やしつつ、施設園芸のハウス栽培でナンバン、

シシトウへとシフトしていった時期でした。

就農した年の春は、稲の播種・田植え・草刈と、学生時代の手伝いで慣れ親しんだ仕事から始まり、

夏にはシシトウやナンバンを収穫。

先代の仕事をそのまま引き継ぐ、いわゆる農業後継者ってやつですね。

そんなとき、父から「自分で何か作ってみたら」と。

考えました。何から作る?まずは、食べていけることが大切。

当時の㎏単価ランキング(おそらく「農業改良普及センター調べ」だと思いますが)で

トップを走っていたのがパプリカ、次いでイチゴでした。

どちらが食べたいか、カッコよさそうか。冬もできる仕事なら、アルバイトに出なくていいな、と

(北海道の農家は冬になると、除雪やスキー場の係員などの副業が大事な収入源となるのです)。

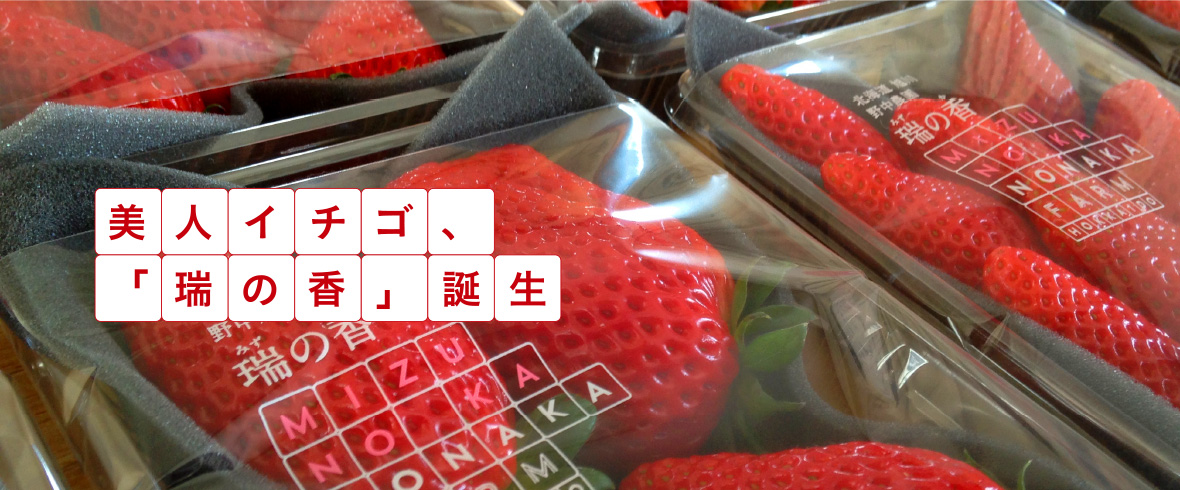

いろいろと考慮した結果、イチゴを作ることに。

それも高設栽培という見た目と、なんせ楽そうという理由から。

幸運なことに、たまたま近所で同じ時期に高設栽培のイチゴを始める方がいて(後のイチゴの師匠)、

一緒にやりたいとお願いしなんとかスタートを切ることができました。

しかし、私といえば知識はほぼゼロにも等しい状態。

普及センターに高設栽培の設計図を作ってもらい、農協で用意してもらった苗を植える。

最初は順調に育ちましたが、ある時期になると異変が。

何か葉っぱじゃないものが出ている!師匠のもとへ飛んで行きました。

「それは蕾だ」と。あぁ、なるほど。そうだよねと。万事そんな調子でした。

本当に何も知らなかったので、蕾が出てもいつから収穫できるのかさっぱり分からず、

初年度は9月から苗を植え、収穫したのはほぼ2月。

(イチゴの栽培は多分冬に始まり冬に終わると都合よく考えていました)。

それでも師匠や周りの皆さんのおかげでなんとか形になり、

2年目もまだ残る緊張感からそれなりにうまくいきました。

そして、3年目。作業にも慣れて気持ちが緩んでくる頃です。

植える時期がいい加減だったり、保温や防草、汚れを防止するためのビニールマルチをしなかったりと、

意味を理解せず自己流でやってしまったため、散々な結果となりました。

あまりのブザマな状況に、父からは「やめろ」と言われたほど。

私もカチンときまして、そこからです、本気を出したのは。

やってやろうと。